Über Jahrzehnte wurde direkt neben der Spreuerbrücke gebadet und kuriert. Was als ambitioniertes Projekt begann, endete rund 100 Jahre nach politischem Hin- und her mit der Abrissbirne. UntergRundgänger Delf Bucher folgt dem Lauf der Geschichte.

Entlang der Reuss reihen sich die Projekte von Badeanstalten aneinander wie Perlen auf einer Kette. Doch viele davon blieben Luftschlösser. Ihre schön gemalten Pläne liegen heute schubladisiert im Staatsarchiv.

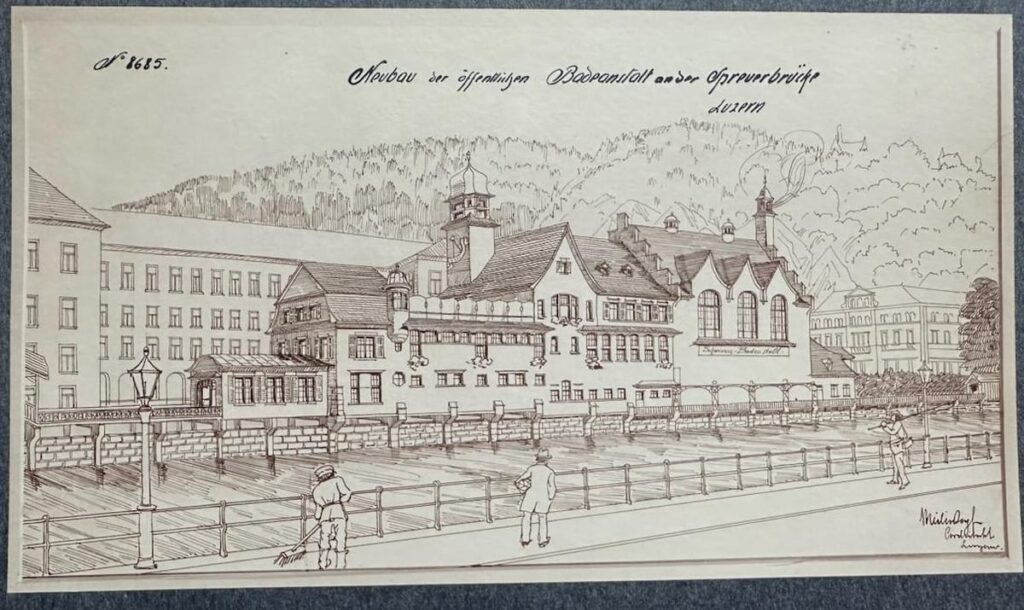

Der Ingenieur Johann Baptist Felder-Clément war erfolgreicher. Zunächst jedoch scheiterten seine Pläne, ein Badehaus flussabwärts an der Spreuerbrücke zu errichten, am Veto der Urkantone. Sie befürchteten, dass bei Höchstpegelständen der zuverlässige Seeabfluss behindert werden könnte.

Der Hochwasserschutzgedanke ging so weit, dass die Urkantone den Abriss der heutigen Touristenikone Kapellbrücke mitsamt dem Wasserturm forderten. Ein Anliegen, das auch bei Teilen der Stadtbevölkerung auf positiven Widerhall stiess. Erst der Aufschrei britischer Zeitungen wie dem «Guardian» und die dadurch wachgerüttelte Opposition der in der städtischen Politik tonangebenden Hoteliers machten die Abrisspläne zur Makulatur.

Hygiene versus Hochwasserschutz

Mit einem veränderten Projekt ein Jahr später gab der Kanton grünes Licht und auch der Bundesrat wischte die Beschwerden der Seekantone Uri, Schwyz und Nidwalden vom Tisch. Was den Entscheid begünstigte: Badeanstalten lagen im Trend, die Medizin propagierte mehr Körperpflege.

Ein «Luzerner Tagblatt»-Artikel von 1893 beklagte, dass viele nur alle zwei Wochen badeten. Was der Journalist dabei aber verschwieg: Oftmals war die Badeabstinenz durch die prekären Wohnverhältnisse begründet. So ergab die Wohnungsenquête der Stadt Luzern 1897: Nur 280 von 4638 Haushalten hatten ein Bad, im Arbeiterquartier Untergrund waren es sieben von 539.

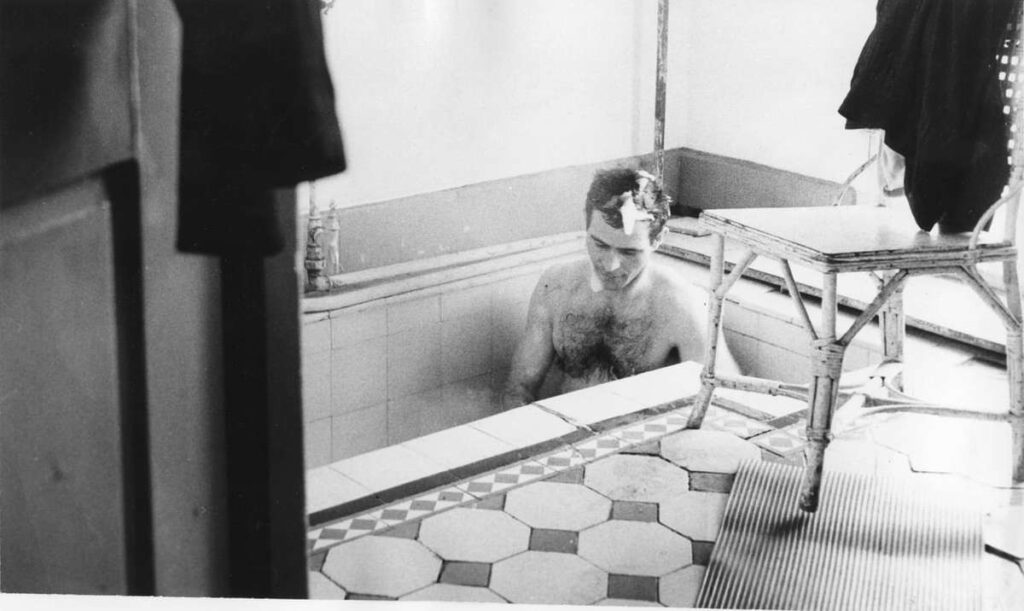

«Misch-Douche», Warm- und Kaltbäder gab es ab 1869 in der Badeanstalt an der Spreuerbrücke für alle Menschen ohne eigenes Bad – streng nach Geschlechtern getrennt. Wer wenig zahlte, duschte kalt; Wohlhabendere konnten dagegen mit Schwefel-, Sol-, Meersalz- oder Kiefernadelbädern schon ein wenig Wellness geniessen. Die Duschen wurden von der Stadt – hier ganz dem Hygienegebot verpflichtet – für die ärmere Bevölkerung bis zum Abriss unter dem Titel «Volksbad» deutlich günstiger angeboten.

Das gescheiterte Wellnessbad

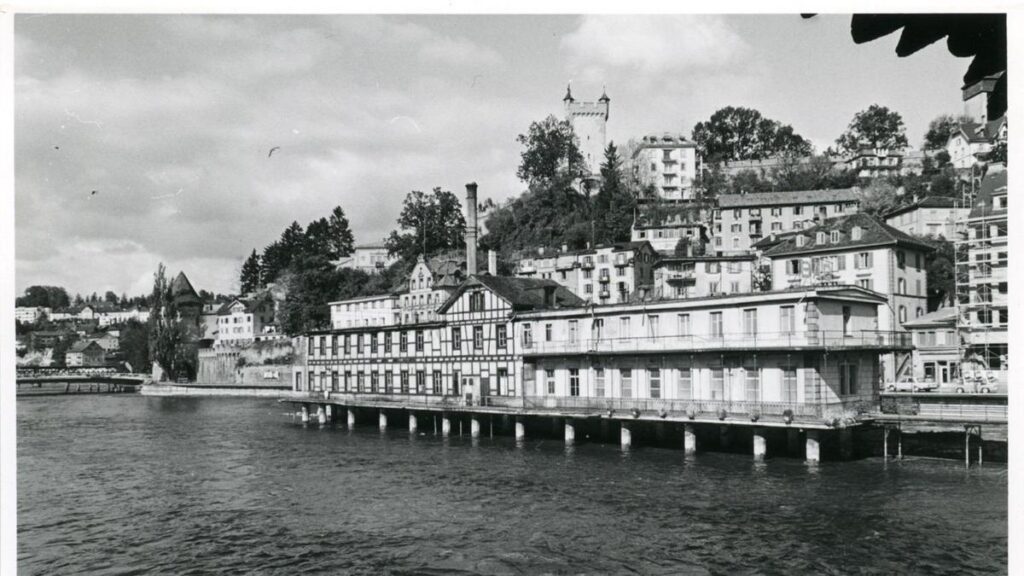

Ein grosser Dampfkessel erwärmte das Wasser, Rauch stieg aus einem hohen Kamin in der Mitte des zweistöckigen Baus. Der doppelstöckige Kasten mit Kamin weckte bei den Luzerner Bevölkerung Assoziationen. Bald war die Badeanstalt im Volksmund als «Mississippidampfer» bekannt.

Neben den Hygienebedürfnissen der ärmeren Bevölkerung hatte der Escholzmatter Ingenieur sicher auch die Reisenden als Zielgruppe im Visier – vor allem nach der Jahrhundertwende. Da wollte Felder-Clément mit der ganz grossen Kelle das Wellnessgeschäft betreiben und legte dem Stadtrat einen kühnen Plan für ein völlig neues Badehaus vor. Geplant waren ein Hallenschwimmbad, licht- und elektrotherapeutische Bäder, ein Dampfbad, ein Luft- und Sonnenbad, 15 Brause- und sieben Wannenbäder auf zwei Stockwerken.

Die Expertenkommission zur Regulierung der Abflussverhältnisse des Vierwaldstättersees war dieses Mal nicht der Bremsklotz. Sie gab grünes Licht, sofern durch Betonstützen das neue Bad erhöht würde, um auch einem Jahrhunderthochwasser Raum zum Abfliessen zu geben. Dagegen machte die Korporationsgemeinde Luzern als Eigentümerin des Reussgrunds dem neuen Hallenbad einen Strich durch die Rechnung und verweigerte ihre Zustimmung. Letztlich kam der Erste Weltkrieg dem Businessplan in die Quere. Mit touristischer Klientel war nach 1918 nicht mehr zu rechnen und die Stadt wollte die modernisierte Badeanstalt nicht subventionieren.

Phantomschmerzen bleiben

Erst 1969 wurde in Luzern das Hallenbad Biregg eröffnet. Nicht nur das neue Bad trat in Konkurrenz zum «Mississippidampfer», sondern auch die Nasszellen, die nun in viele Mietwohnungen eingebaut wurden. Schon vor der Öffnung des Hallenbads sank die Zahl der Besuchenden massiv. Verzeichnete die Badeanstalt 1964 fast 130’000 Eintritte, zählte man 1968 nur noch 71’000 Besucher. Schon 1967 diskutierte der Grosse Stadtrat über einen Abriss.

Schliesslich wurde im Februar 1971 die Abbruchgenehmigung erteilt. Die zuvor lancierte Petition für die Erhaltung des Bades Spreuerbrücke, unterschrieben von 400 Bürgern, fand beim Stadtrat kein Gehör. Der Phantomschmerz aber blieb: Viele erinnerten sich an das alte Schiff mitten in der Reuss zurück und 2003 brachte die Grüne Fraktion im Stadtparlament einen Vorstoss für ein neues Flussbad an der Spreuerbrücke ein – erfolglos.

Verwendete Quellen

- Staatsarchiv Luzern

- Stadtarchiv Luzern

- Luzerner Tagblatt

- Heinz Horat: «Seelust – Badefreuden in Luzern», hier+jetzt-Verlag, 2008