Der «Mississippidampfer», die Badeanstalt an der Spreuerbrücke in Luzern, war weit mehr als eine Anstalt für Hygiene und Sauberkeit. In seinem «Schiffsbau» wurde auch das Kraftwerk des Kreativen und Schönen befeuert. Die Lampendesigner Rosmarie und Rico Baltensweiler starteten hier durch. UntergRundgänger Delf Bucher ging den Künstler:innen nach.

Am Anfang war das Jawort der Liebe und dann ward Licht. Auch wenn die Baltensweiler eher Freigeister waren, lässt sich mit der Bibel ihre Familiensaga kurz umschreiben. 1951 kam das Jawort von Rosmarie Schwarz, zu ihrem Freund Rico Baltensweiler nach Luzern zu ziehen – von der Limmat an die Reuss, an der den beiden ein Licht aufging für hochmodernes Lampendesign.

Zuvor war da noch die wichtige Frage zu klären: Karriere oder Liebe? Denn die frisch diplomierte Innenarchitektin hatte dank ihres vollendeten Formgefühls gleich nach dem Studium eine Stelle im Büro von Max Bill ergattert, dem herausragenden Vertreter der «Zürcher Schule des Konkreten». Wehmütig schreibt Bill seiner ehemaligen Mitarbeiterin: «Sie sind so ganz im Stillen von Fräulein Schwarz zu Frau Baltensweiler übergewechselt. Ich bedaure das nicht nur, weil Sie hier fehlen, sondern auch, weil … Sie alles viel besser wissen.»

Progressiver Zeitgeist

Zürich war für das «Landei» aus Bremgarten in vielerlei Hinsicht prägend: An der dortigen Kunstgewerbeschule lernte sie das Handwerkszeug fürs Designschaffen. Durch Lehrer wie Johannes Itten setzte sie sich mit dem Bauhaus und seinen Formprinzipien auseinander, und im Kontakt mit der Frau ihres Bruders überdachte sie traditionelle Lebensformen. Die aus Deutschland geflüchtete Lotte Schwarz-Bennett lebte ihr vor, wie sich Familie und Beruf vereinen lassen. Sie beeinflusste ihre progressive Weltanschauung.

Aber wie wurde es Licht? Hier landen wir auf dem «Mississippidampfer». Dreissig, vierzig Jahre, bevor es zum Boom wurde, alte Industriehallen zu Lodges umzubauen, richteten sich die beiden ein Atelier zum Wohnen und Arbeiten ein. Der ehemalige Trockenraum der aufgegebenen Wäscherei im Heck des Schiffes war verwinkelt und dunkel. Um das Atelier ins rechte Licht zu setzen, machten sich die beiden daran, eine Leuchte zu erfinden.

«Spinnbeinzarte» Stehlampe

Das Resultat: die Stehleuchte «Type 600». Der scheibenartige Leuchtkörper der Stehlampe war allseitig beweglich, akzentuierte den Nahbereich, gab mit seinem indirekten Licht auch dem Raum eine warme Atmosphäre. Aus filigran konstruierten Stahlrohren zusammengesetzt, war nicht nur die Lichtwirkung beeindruckend, sondern die Leuchte selbst mit dem Namen «Type 600» ein Hingucker.

In einer Eloge schreibt die «NZZ» 2011, dass die Lampe «Standfestigkeit und fragile Eleganz einer Ballerina» ausstrahle. Die fragile Eleganz geht aufs Konto der Designerin Rosmarie. Für die Standfestigkeit brauchte es wiederum den Tüftlergeist und technischen Verstand des Elektroingenieurs Rico. Das Verhältnis ihres Designschaffens brachte Rosmarie Baltensweiler in einem Interview auf folgende Formel: «Ich war seine Lehrmeisterin, er war mein Lehrmeister. Wir haben beide sehr viel voneinander gelernt. Rico von meiner Seite – der Formgebung. Und ich von seiner Seite – der technischen Kreativität.» Was erst nur für den Eigengebrauch gedacht war, sollte zum Startschuss einer Firma für besonders ästhetische Leuchten werden.

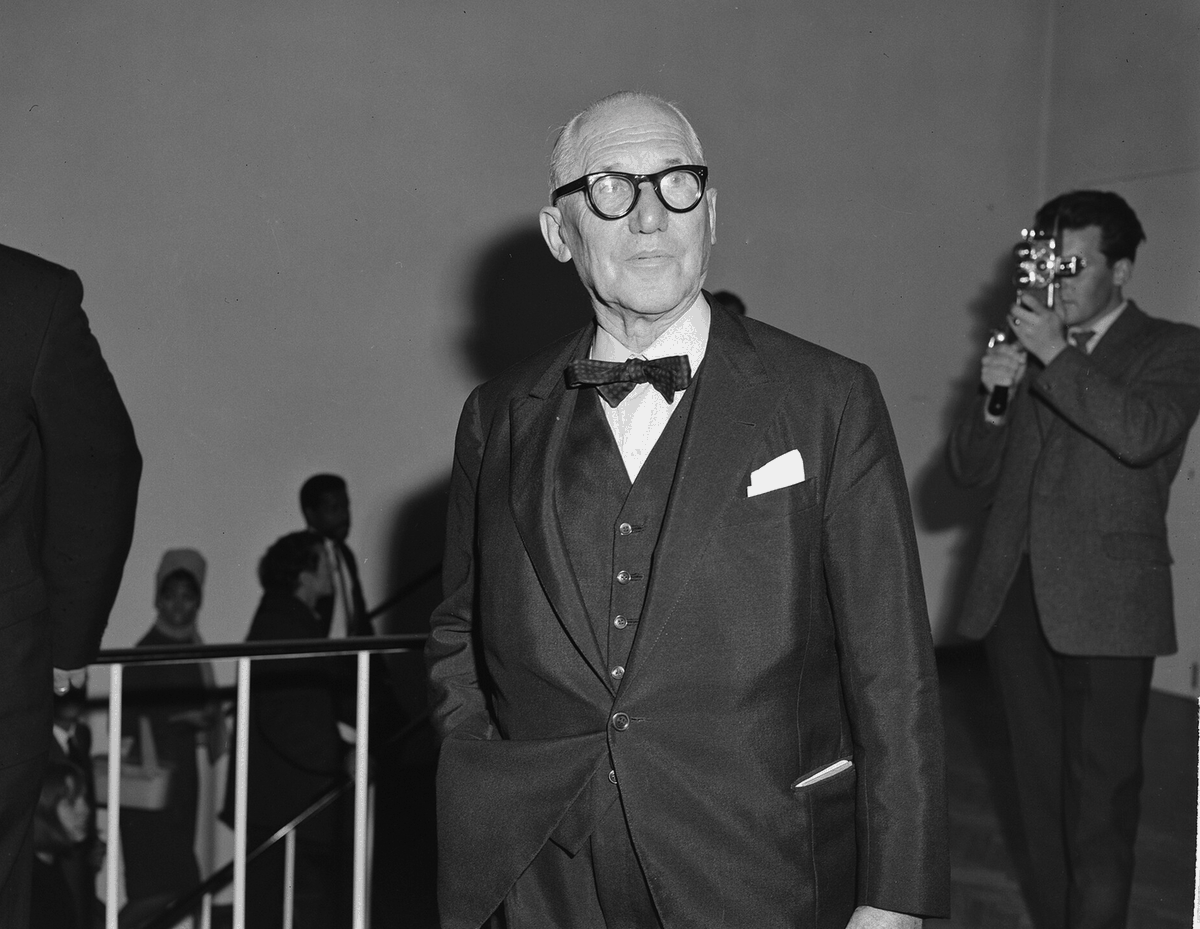

Le Corbusier adelt Leuchte

Schon bald erkannten befreundete Architekten, später Einrichtungshäuser wie Globus, was für ein konstruktiver und kunsthandwerklicher Reiz in der Lampe lag, dessen bewegliches Metallgestänge eine Wohnungszeitung einmal als «spinnbeinzart» bezeichnete. Einen besonderen Designadelstitel erlangte die Leuchte, als 1956 der einflussreiche Architekt Le Corbusier eine Musterwohnung mit der «Type 600» ausstattete.

Mit Aufs und Abs brachten die beiden die Lampenmanufaktur zum Fliegen, die heute in dritter Generation von ihren Enkeln auf dem Littauerboden weiterbetrieben wird. Aber mit dem Ruhm war dies so eine Sache. Lange blieb aufgrund des traditionell männlich geprägten Blicks nur Rico im Fokus der Öffentlichkeit. Die Juroren des Kunstpreises der Stadt Luzern übersahen 1987, dass sich im Firmennamen der «R+R Baltensweiler» auch ein «R» für Rosmarie findet. Damals erhielt nur der Firmenchef Rico den Preis. 2019 folgte schliesslich die verdiente Anerkennung für Rosmarie Baltensweiler. Ein Jahr vor ihrem Tod erhielt die 91-Jährige für ihr Lebenswerk den Schweizer Grand Prix Design.

Kunstsinnige Passagiere

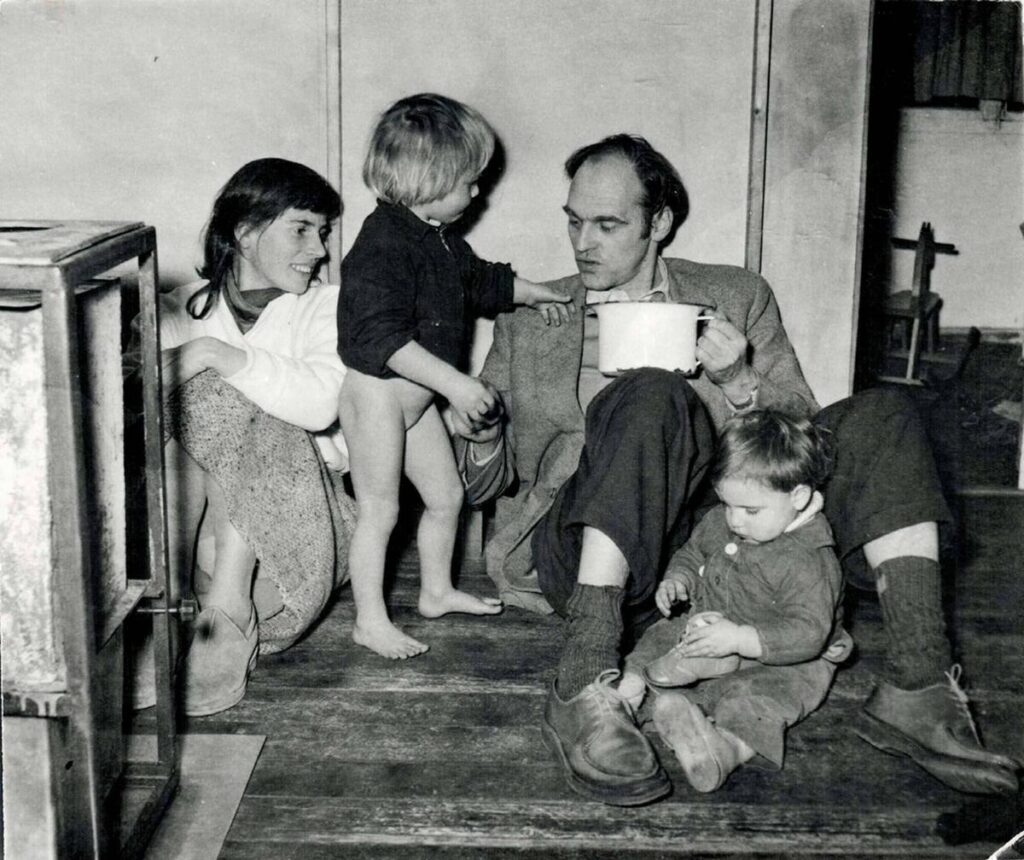

In einem Interview erzählt Rosmarie Baltensweiler Anekdoten vom «Mississippidampfer». Von den Spielgefahren im Schiffsatelier für ihre zwei kleinen Kinder Monika und Gabriel oder auch von einem anderen künstlerischen Passagier an Bord – von Pöldi Häfliger. Ihm sei einmal eine Schlange aus seinem Terrarium entwischt und hätte einen Badegast in der Wanne erschreckt.

Groteske Grinde des «Ur-Guggers» sind in dessen Atelier entstanden, auch Skulpturen und Bilder. Ganz gescheit würdigt Wikipedia Häfligers künstlerisches Schaffen: «Obwohl die Maskenformen als auch Pinselstriche grob vereinfacht erscheinen, drücken seine Masken feine Regungen des Staunens, Trauerns, Sinnierens und leisen Kicherns aus.»

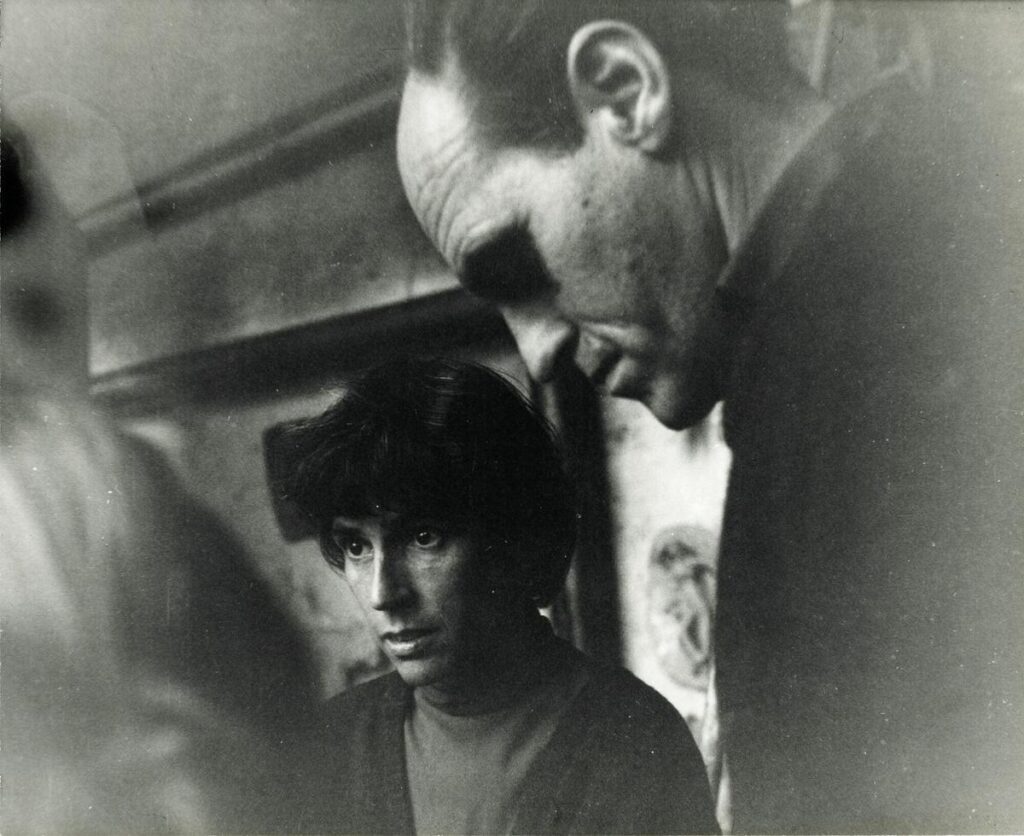

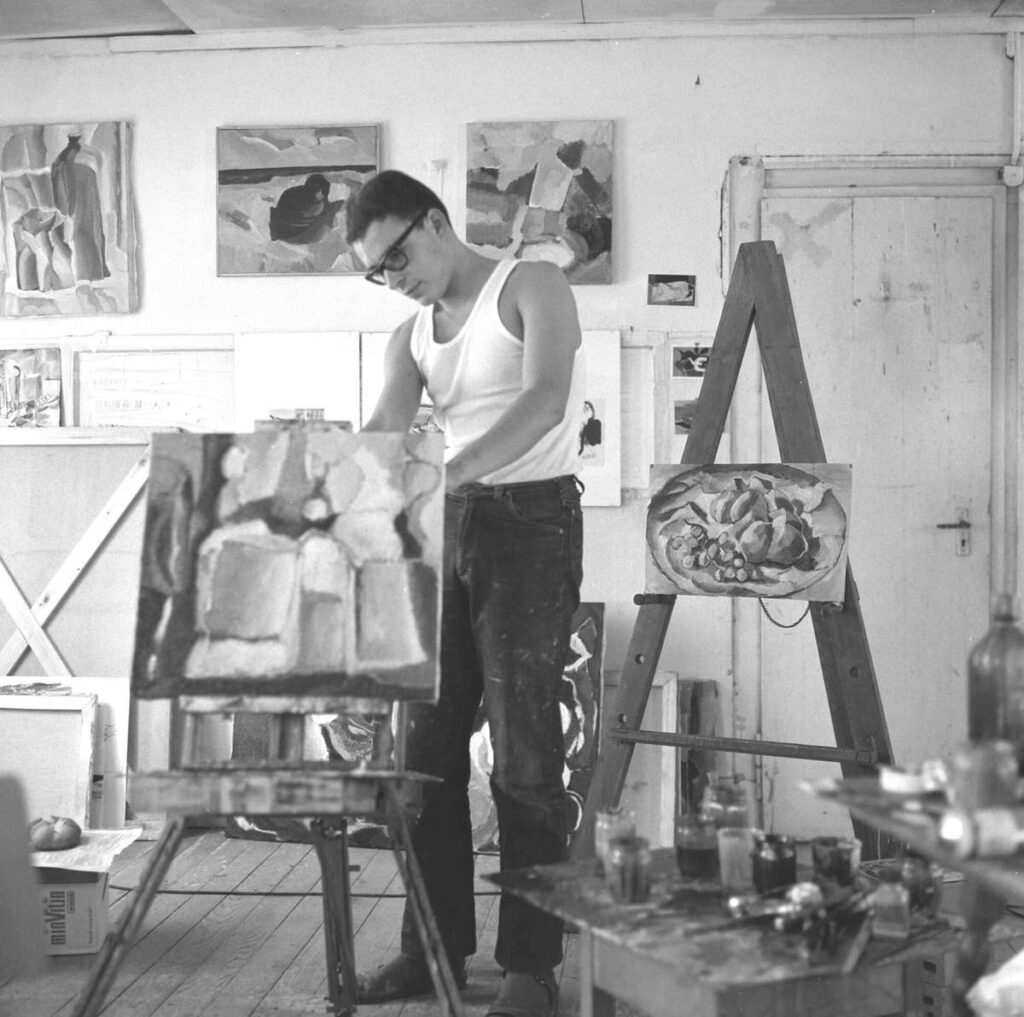

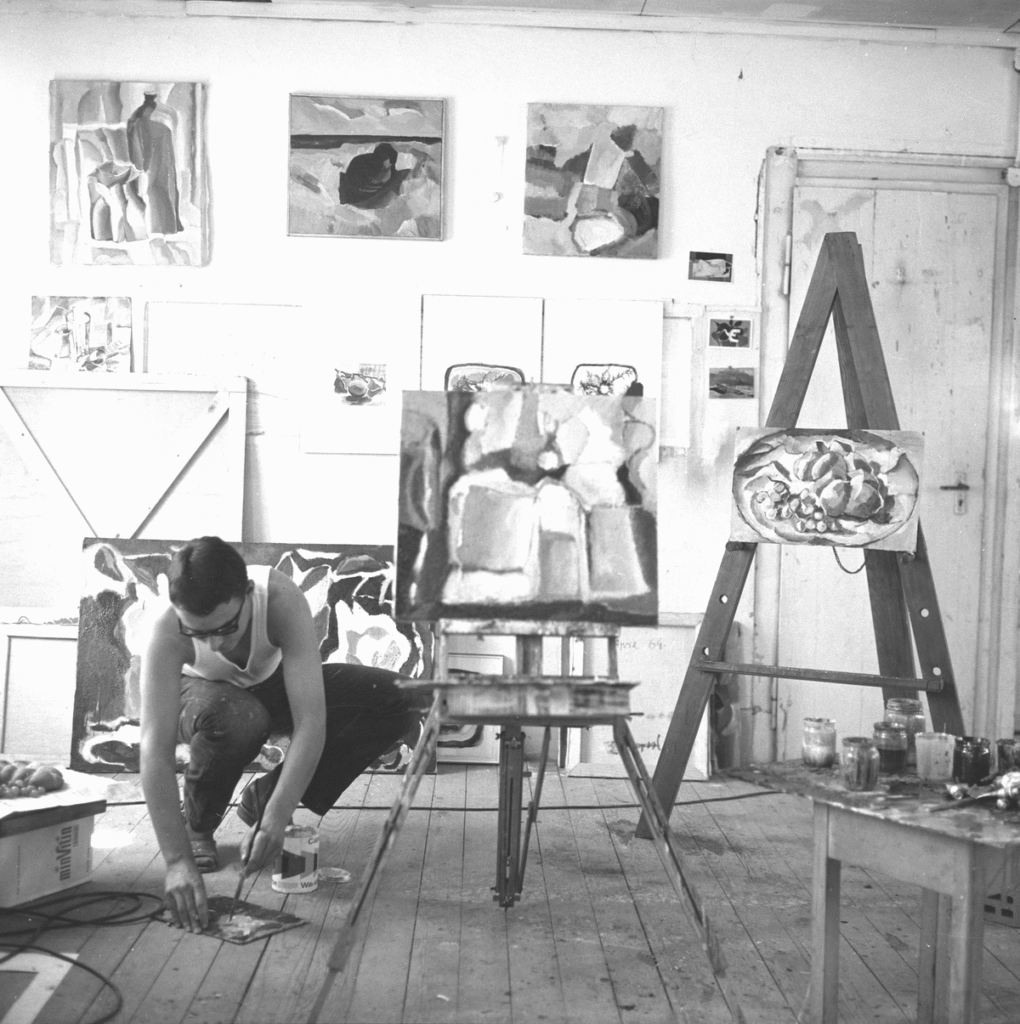

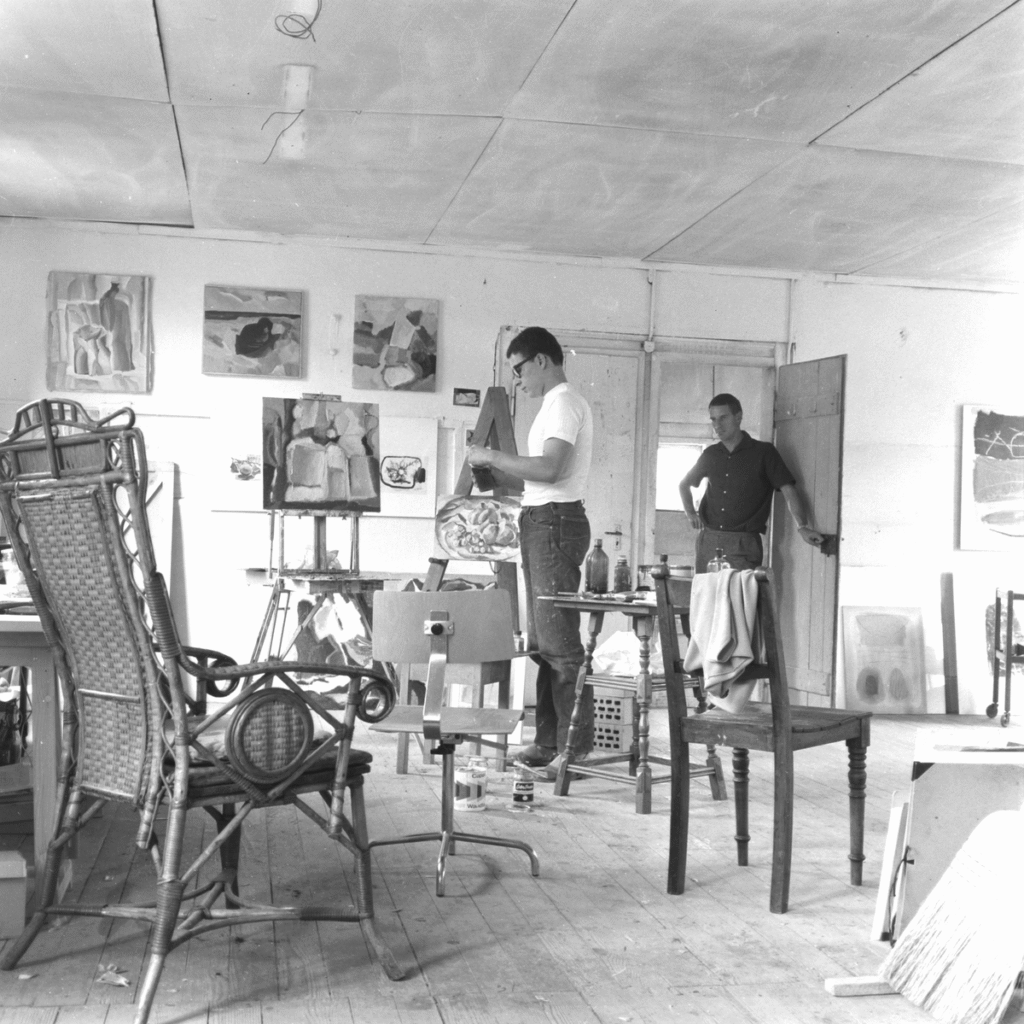

Anfang der 1960er-Jahre kaperte der kürzlich verstorbene Künstler Anton Egloff das Schiff. Von der Kunstakademie Düsseldorf kommend, brachte er neuen Wind in die Luzerner Kunstszene. Er etablierte mit grossem Beharrungsvermögen und zuerst ohne finanzielle Unterstützung durch die Kulturpolitik den Studiengang «Freie Kunst» an der Kunstgewerbeschule.

Kunst und gesellschaftliches Engagement, das war ihm durch den provokanten Joseph Beuys von Düsseldorf her selbstverständlich. «Dass ich auf dem ‹Mississippidampfer› zwei Atelierräume zu passablen Preisen anmieten konnte, hat zu meiner Niederlassung in Luzern beigetragen», sagt er noch im Januar am Telefon. Rund um den «Mississippidampfer» und den St.-Karli-Quai hätte sich so etwas wie eine kleine Künstlerkolonie einquartiert. Auch die Maler Godi Hirschi und Barend Issleiber hätten in den Räumen der nicht mehr genutzten Wäscherei ihre Ateliers.

Zuerst stellten die Kunstschaffenden in der nahe gelegenen «Galerie Im Zöpfli» aus, später in der Sentimatt im Kunstraum Apropos von Ruedi Schill. «Es hat immer noch nach Seife und frisch gebackenem Brot gerochen, da noch eine Bäckerei an Bord war», erinnert sich Anton Egloff. Widerstand gegen den Abriss gab es in den 1970er-Jahren vonseiten der Künstler nicht. Wenn auch Egloff einräumt: Kaserne und Badeanstalt hätten «architektonisch ein reizvolles Ensemble abgegeben».