In den Annalen des Hotels Anker bündeln sich Sozial-, Architektur- und Verkehrsgeschichte. Ein Rückblick auf die Historie eines Hauses, das in Luzern ein herausragendes Kapitel der Arbeiterbewegung schrieb.

Bis ins Jahr 1900 hinein wurden in der «Schmitte» noch Hufeisen geschmiedet und Pferde beschlagen. Doch das «letzte Jahrhundert der Pferde» neigte sich dem Ende zu – und mit ihm auch die Ära der Schmiede. Die Brauerei Eichhof, Besitzerin des Hauses, baute das handwerklich genutzte Parterre in eine Gaststube um. Zuvor hatte sich die Wirtschaft im ersten Stock befunden.

Arbeiter organisierten sich

Um 1900 übernahmen zwei Wirte mit sozialdemokratischem Parteibuch das Lokal – eine klassische Büezerbeiz, die rasch zu klein wurde. Denn mit dem schnellen Wachstum Luzerns wuchs auch die organisierte Arbeiterschaft, insbesondere unter Industriearbeitern und Eisenbahnern. Obwohl Luzern im Vergleich zu anderen Städten wenig industrialisiert war, fand die Arbeiterbewegung hier zunehmend Zuspruch.

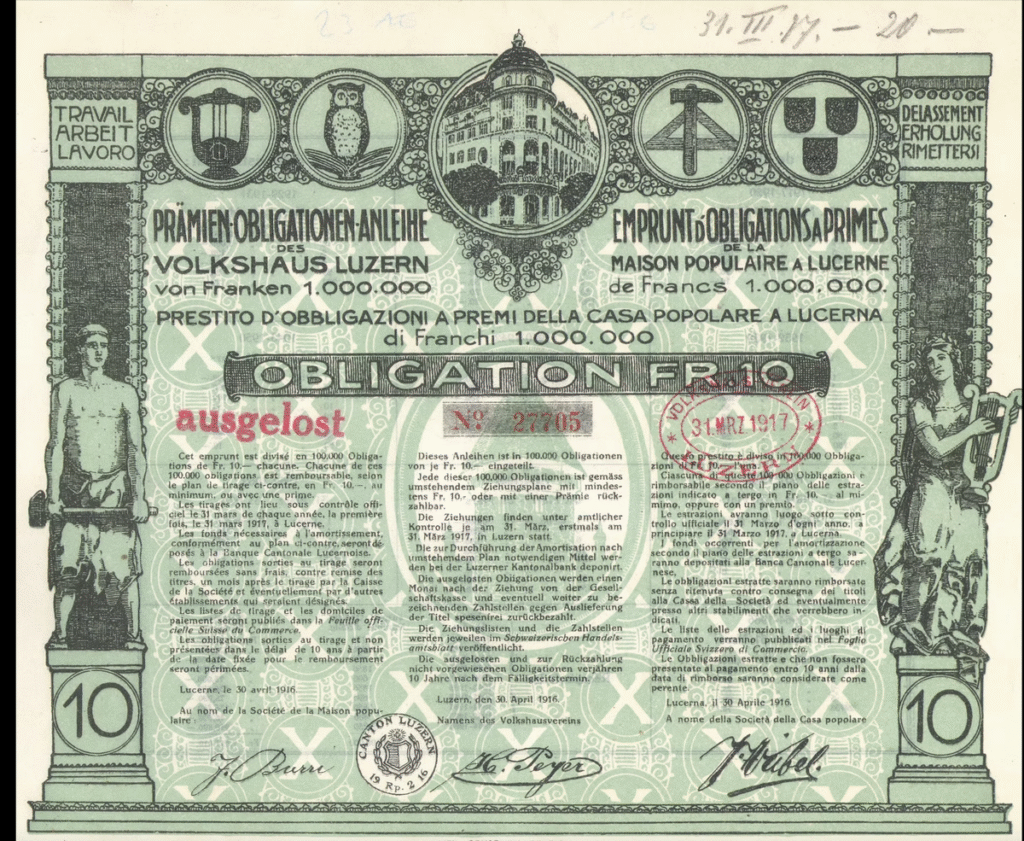

Schon bald reichte das Versammlungslokal im ersten Stock nicht mehr aus. Zwischen 1880 und 1910 hatte sich die Stadtbevölkerung von 20’000 auf 40’000 verdoppelt – und mit ihr auch die Zahl der Arbeiterinnen und Arbeiter. 1907 gründete sich deshalb in der «Schmitte» ein Volkshausverein.

Katholischer Schulterschluss mit den «Roten»

Engagiert dabei: Der «Schmitte»-Wirt Julie Richie, der später auch der erste Restaurateur des Volkshauses werden sollte. Die liberale Stadtregierung war wenig begeistert, dass mitten in der traditionsbewussten Leuchtenstadt ein roter Hort der Arbeiterbewegung entstehen sollte. Es gab kein Geld und auch der zuerst anvisierte Bauplatz auf dem Gelände des ehemaligen Gaswerks – heute Vögeligärtli und ZHB – wollte die Stadt den Genossen und Gewerkschafterinnen nicht abgeben.

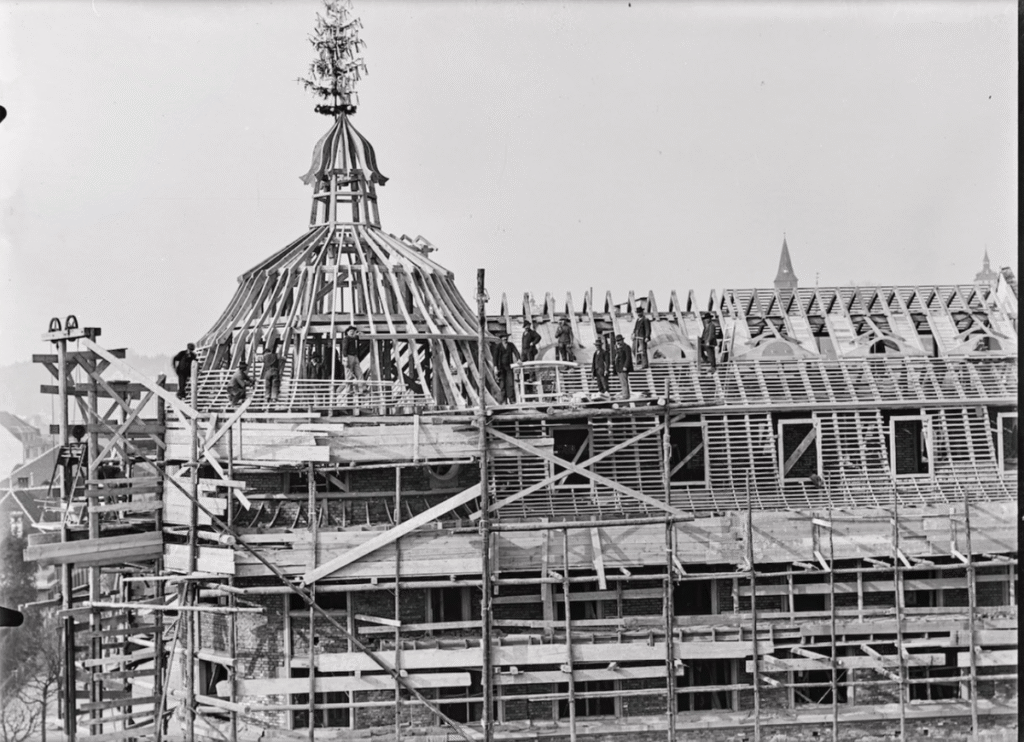

Unerwartete Hilfe kam von katholisch-konservativen dominierten Regierungsräten, die gern den städtischen Liberalen eins auswischten. Sie genehmigten dem Volkshausverein eine Lotterie, um Geld für Bau und Grundstückskauf zusammenzubringen. Einzige Auflage: Die Lotterie durfte erst starten, nachdem dank Glücksspiel der imposante Kirchenbau im Obergrund, die Pauluskirche, abgeschlossen war.

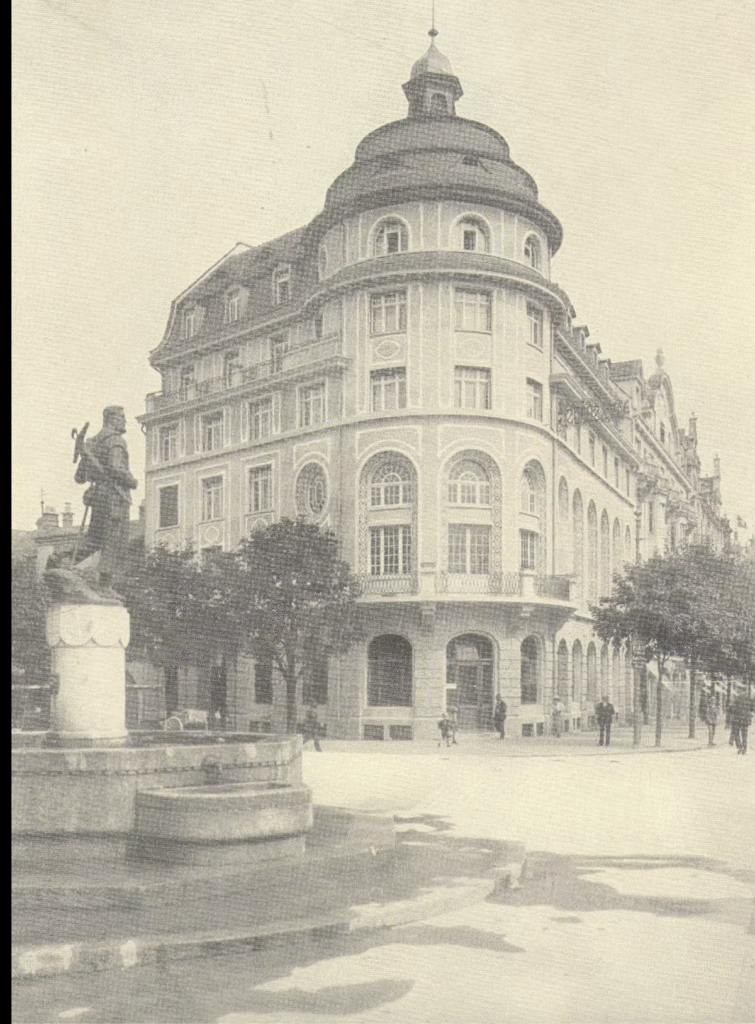

Die Planungen des Architekten Carl Griot zeigen: Der Bau mit der repräsentativen Fassade sollte auch das Selbstbewusstsein der aufstrebenden Arbeiterklasse widerspiegeln. Der Architekt hat nicht nur eine überzeugende Lösung für das verwinkelte Grundstück gefunden, sondern mit seiner vom Deutschen Werkbund und vom Heimatstil beeinflussten neubarocken Formensprache einen Palast des Proletariats errichtet.

Damit war architektonisch klar markiert, dass auch arbeiterbewegte Bauherren in ihrem Businessplan mit der Zweiklassengesellschaft kalkulierten, also mit spendablen Wohlhabenden und armen Arbeiterinnen und Proletariern. Für das begüterte Bürgertum gab es in allen Zimmern im noblen Hoteltrakt Bad und Toilette – selbstverständlich mit Warmwasser. Der 1913 eröffnete Touristikkomplex bot so einen für die damalige Zeit ungewöhnlichen Standard. Er wurde noch durch andere Zutaten wie Kegelbahn, Kühlraum mit Eiskühlung, ein Rohrpostsystem, das die bestellten Speisen vom Erdgeschoss in die im Keller gelegene Küche beförderte, sowie durch Speiseaufzüge ergänzt.

Die Pläne gehen nicht auf

Die Mischkalkulation sollte die verschiedenen Preisklassen ermöglichen. Doch die kostengünstigen Angebote für die Arbeiterschaft querzusubventionieren geht nicht auf. Im November 1918 war die helvetische Gesellschaft nach vier Kriegsjahren polarisiert. Schliesslich kam noch der Landesstreik einer verbitterten und ausgehungerten Arbeiterklasse hinzu. Das genossenschaftlich betriebene Volkshaus wurde zu einer No-go-Area für gutbürgerliche Kreise und Vereine.

Denn hier wurde am 1. November beschlossen, dass auch die Luzerner Bähnler und Arbeiterinnen in den Streik treten, hier tagte im Verborgenen das Streikkomitee und hier trafen sich die Arbeiter. Legendär der Bähnler Jakob Küng, der pünktlich um Mitternacht am 10. November 1918 die Innen- und Aussenbeleuchtung des Bahnhofs ausgeschaltet und danach bei der nächtlichen Versammlung im Volkshaus verkündet hat: Alle Räder der Bahnen stehen still. Das Streikkomitee nutzte dabei den von Soldaten nicht bewachten Hintereingang. So blieben sie unentdeckt, als sie von dort aus eine Streikwelle von der Viskose in Emmen bis zu Bell nach Kriens organisierten.

No-go-Area fürs Bürgertum

Dass das Volkshaus als Streikzentrale diente, sollte sich für die geschäftliche Entwicklung bald als eine Hypothek erweisen. Denn nun war der Stempel, den das Bürgertum dem Volkshaus für die nächsten Jahrzehnte aufdrückte, unauslöschbar: Es war der rote Kreml von Luzern. So schildert es auch der ehemalige Stadtluzerner Denkmalpfleger Ueli Habegger, Chronist des Hotels Anker, in seinem Buch: «Das Hotel Volkshaus wurde zu Luzerns Kreml und gutbürgerliche Eltern flössten ihren Töchtern und Söhnen ein, diesem Etablissement besser fernzubleiben.»

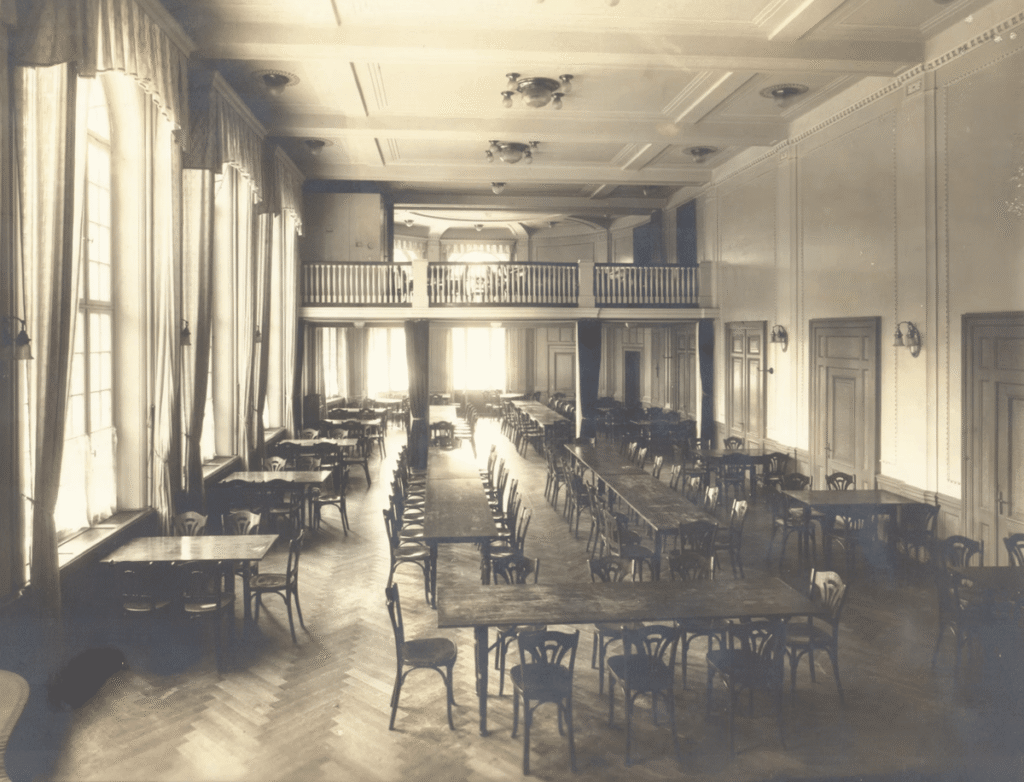

Wenn auch die Luxussuiten verwaisten und das Edelrestaurant nur schlecht besucht war, hatte das Volkshaus der sozialistischen Arbeiterschaft einiges zu bieten. Hier gab es Sitzungszimmer und mit drei Sälen Veranstaltungsräume für die unterschiedlichen Gliederungen der Arbeiterbewegung. Vom Arbeiter-Radbund bis zu den Naturfreunden, hier wartete eine Bibliothek mit Lesesaal auf Bildungshungrige und Wandergesellen. Saisoniers fanden eine günstige Unterkunft im Dachgeschoss. Auch verbilligte Mahlzeiten für Arbeitslose wurden abgegeben und ein alkoholfreies Restaurant wollte ein Zeichen gegen die grassierende «Schnapspest» setzen.

Das Auto bewegt die Arbeiter

Nach der Burgfriedenpolitik zwischen Gewerkschaften und Unternehmern in den 1930er- und 1940er-Jahren entspannte sich das Klima. Das Volkshaus war ein Fasnachtsmagnet, lockte mit Bowlingbahn, Tombola und Bingospielen die Freizeitgesellschaft an. Aber es zeichnete sich auch ein Traditionsbruch ab. Der Palast des Proletariats, der so vielen arbeiterbewegten Organisationen diente, verlor an Strahlkraft.

Vielleicht ist es ganz typisch, dass 1984 die Verkehrskanzel vor dem Volkshaus errichtet wurde, das nunmehr unter dem Namen Anker firmierte. Auch die Radler des Arbeiter-Radbunds schwingen sich nicht mehr wie einst zu gemeinschaftlichen Ausfahrten auf den Velosattel, sondern düsen mit Töffs und Autos ganz individuell durch die Landschaft.

Der Wirtschaftsboom mit der einhergehenden Motorisierung trieb die Individualisierung voran. 2012 verkaufte dann die Volkshaus-Genossenschaft an die Immobiliengesellschaft Remag für 4,2 Millionen Franken. Diese renovierte das Haus. Grosse Maifeiern in den Sälen des Volkshauses waren aus der Zeit gefallen.

Verwendete Quellen:

- Ueli Habegger: Hotel Anker – eine Perle der Moderne. Aura-Verlag Luzern, 2018

- Quartierzeitungen Obergrund